ART DX EXPO #2東京藝術大学 芸術未来研究場アートDXプロジェクト /

I LOVE YOU プロジェクト 2024 成果発表展

東京藝大アートDXプロジェクトは、デジタル技術やICT技術を使って、芸術の価値、ひいてはアートの社会的価値を最大化し、より良い社会構築を目指すプロジェクトです。本学におけるデジタル技術と表現に関わる研究・教育を推進し、発信することで、技術と社会の向かうべき最先端(State-of-the-ART)を探究しています。 今回の「ART DX EXPO#2」ではその発表を行うとともに、学生・教員の創作活動を支援する東京藝術大学「I LOVE YOU プロジェクト」として公募され、デジタル技術を用いる研究・制作活動としてアートDX領域に採択された13のプロジェクト成果を紹介します。また、トークイベントやワークショップを通じて、アート×デジタルに関する興味深いテーマを実践的に掘り下げます。

開催概要

開催概要

- 日程

- 2025年3月20[木] - 23[日]

11:00-18:00 ※最終日のみ 17:00 終了 - 会場

- 東京藝術大学 上野キャンパス 音楽校舎 本部棟 1F / 大学会館 2F展示室 / アーツ&サイエンスラボ 1Fギャラリー・4Fホール ※関連イベントは藝大部屋でも開催

- 入場料

- 無料(予約不要)

- 主催

- 東京藝術大学 アートDXプロジェクト https://artdx.geidai.ac.jp/

- 問い合わせ

- 東京藝術大学アートDXプロジェクト事務局 info_dt@ml.geidai.ac.jp

展示

展示

岡千穂

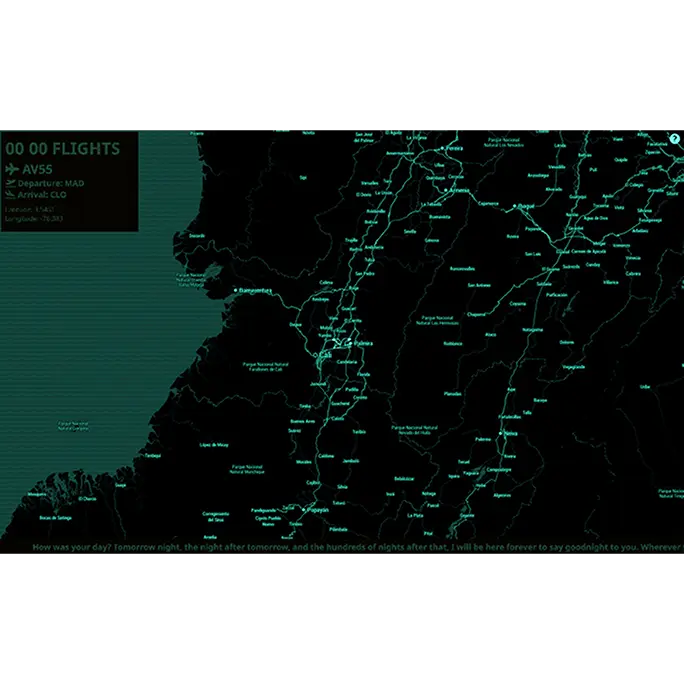

リミナル空域探知機

岡千穂

リアルタイムに地球上を移動する飛行機、特に深夜0時付近に活動する航空機をトラッキングし続けるデバイスをつくっています。特定の方向の空にかざすと、低解像度のディスプレイ上に飛行機の位置や今・こことの距離が示されるという、低電力でDIYなARデバイスです。データは、作家自身の家庭に構築されたソーラー電力駆動サーバーから配信されます。

岡千穂

現在、東京藝術大学芸術情報センター 教育研究助手。カスタマイズしたツールやソフトウェアを用いた音楽演奏や即興演奏を2018年頃から続ける。演奏で得たメディアテクノロジーの知見を生かし、パフォーマンス作品やアプリケーション、オブジェクト等の制作も行う。また、複数の若手美術作家による実験販売活動「カタルシスの岸辺」の店員としても活動中。

亀川研究室 + 音響研究室3Dオーディオラボ

Geidai 3D Audio Lab / ResonoRemake -Sogakudo-

亀川研究室 + 音響研究室3Dオーディオラボ

音響研究室と音楽環境創造科でおこなっている立体音響の配信の取り組みの紹介と、建築科との共同でおこなったバーチャル奏楽堂内でオーケストラの演奏を体験できるResonoRemake -Sogakudo- を出展します。⼀⼈称視点の映像と、マルチチャンネル音響による体験型⽴体⾳響作品。鑑賞者は仮想空間内に再現された東京藝大奏楽堂に身を置き、その中で奏でられるオーケストラの「演奏」を自由な位置から聴取できます。時に1階の客席から、時にバルコニー席から、時に舞台上から、時に空から…歩く」「走る」「座る」「飛ぶ」。普段体験することない、新しい音楽鑑賞の形を提起する作品です。

亀川研究室 + 音響研究室3Dオーディオラボ

亀川徹:音楽環境創造科教授 山田香:音響研究室、演奏芸術センター准教授 松村道知:音楽環境創造科4年

環境設計第二研究室

(宮本凱土+ヨコミゾマコト+出井夕香子+棚田悠介+平野紗菜+渡邊晴哉)

デザインサーベイ3.0 -3Dスキャニングによる《場》の空間記述-

環境設計第二研究室

(宮本凱土+ヨコミゾマコト+出井夕香子+棚田悠介+平野紗菜+渡邊晴哉)

東京藝術大学建築科大学院環境設計第二研究室では、1963年の発足以来60年間にわたり国内・外でデザインサーベイを展開してきた。デザインサーベイとは、1965年にオレゴン大学が金沢で実施したまちなみ調査に触発され、いくつかの大学で盛んに行われるようになったフィールドワークの一種である。民家や集落を実測調査し、技術や素材、空間構成などに関する地域固有性を探り、デザイン手法化を図ろうとするものである。70年代後半以降、地球環境への関心の高まり(エコロジカル・プランニング論)や、持続的な地域文化や風景を含めた総合的な生活空間の評価(テリトーリオ戦略)などに引き継がれ展開してきた。 本企画では、そのデザインサーベイの延長線上にレーザー3Dスキャナー等を用いた3Dデータの採取を位置付ける。調査対象として「雰囲気を伴う《場》」に着目し、その空間記述を試行する。①記録作業の効率化、②3DCADを用いた設計環境へのスムーズな移行、③3DプリンターやVRを用いたアウトプット、④3DデータやVRを中心とした地域づくりのためのコミュニケーションツール、をめざしデザインサーベイの新たな展開と設計手法の拡張可能性を探る。

環境設計第二研究室

在職期間/指導教/主な調査場所 :1962〜1990/茂木計一郎/同潤会アパート青山・代官山、愛媛県外泊、奈良県白毫寺町 :1989〜2008/片山和俊/中国安徽省、同福建省、同浙江省、山形県金山町、長野県南木曽町 :2009〜現在/ヨコミゾマコト/和歌山県雑賀崎、宮城県七ヶ浜町、宮城県雄勝町、秋田県藤里町、山形県金山町、新潟県新発田市

澤田澄+坂根大悟

水の低きに就くが如し

澤田澄+坂根大悟

本展示は、古典文学『源氏物語』に登場する玉鬘をテーマに、「妄執の多面性」に着目した空間インスタレーションです。 原作の『玉鬘』と能《玉鬘(玉葛)》の相違点として、能では目に見えないが確かに存在する「怨霊」や「執着」を象徴的に表現しています。 具体的な手法としては、玉鬘における妄執をテーマとした楽曲を制作しました。この音源を可視化するため、水を用いた空間インスタレーションを構築する予定です。 パラメトリックスピーカーの振動により水面に波紋を発生させ、その波紋に照明を当てることで、天井に反射する模様を作り出し、能面と水面を通じて妄執の可視化を試みます。

協力:脇坂崇平(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科特任助教授)

澤田澄

2000年広島出身。東京藝術大学大学院音楽研究科邦楽専攻能楽囃子2年在学中。

坂根大悟

1995年大宮市出身。映像作家。学習院大学文学部史学科卒業。東京藝術大学映像研究科メディア映像修士1年。その土地の持つ歴史を題材に、相反するものが共存しながら、複数の可能性が同時存在する「陰陽太極図的メディア空間」を探求しつつ、立体、映像、中間媒介物を組み合わせ、作品を制作。

土田恭平

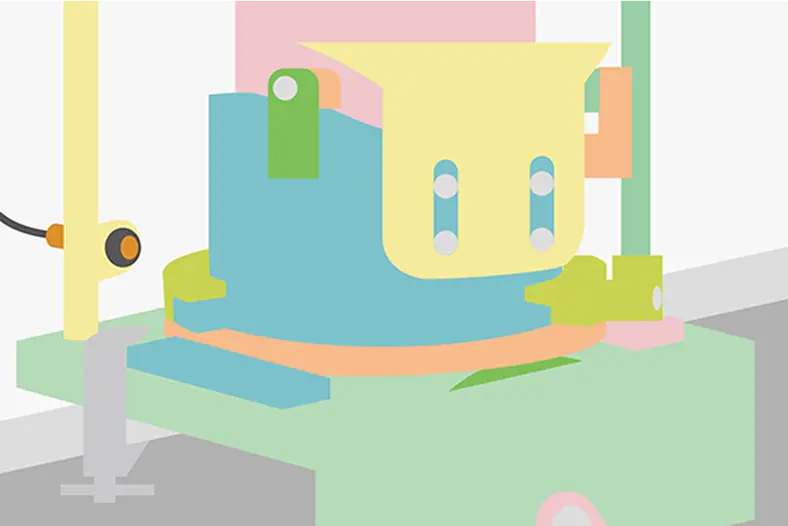

Knitting socks on a 3D printed sock knitting machine

土田恭平

靴下編み機の起源は、1589年、イギリスのノッティンガムの牧師であったウィリアム・リーがひげ針を発明し、手動式の靴下編み機をつくったのが始まりといわれる。日本では、明治6年(1873年)に開かれたウィーン万博から持ち帰られた編み機をモデルに、東京府の楠本正隆が鉄砲鍛冶の名人であった国友則重に模倣品を作らせたものが国産第一号の編み機といわれている。その後、日本の靴下編み機は産業として成長していき、靴下は個人が手編みで作るものから機械で編まれた既製品を買うものへとシフトしていった。 一方で、現在ではインターネットや、3Dプリンターをはじめ、レーザーカッター、UV プリンターなどのデジタルファブリケーションが、個人でかたちを起こすことのハードルを劇的に低くし、手を動かしてつくることを愛好する人々に新たな可能性を拓いた。かくいう私もつくることを愛好する1人として、3Dプリンターで靴下編み機をリデザインすることで「ものをつくる」という、かつて多くの人の日常において当たり前だった行為を、つくり手や使い手、環境、素材、持続性など、さまざまな視点・立場から見直してみたいと思う。

土田恭平

2022年東京藝術大学美術研究科デザイン専攻修了。芸術情報センター教育研究助手。

戸石あき

表現力豊かな《工房》の模型

戸石あき

ものを創造するための空間──工房のなかで交わされる人と道具との親密で、真摯な対話を3Dスキャン・モーションキャプチャといった技術を使用してアーカイブし、この空間と人やものの動きを含めたメディアとして "表現力豊かな《工房》の模型" を制作しています。 本学の取手校舎にあるガラス工房でワイングラスが製作される過程は、高温のうちに加工しなければならないことから製作者と助手の阿吽の呼吸と、訓練された手際よい動き、無駄のない工房のレイアウトによって構成されていることが観察できます。 3D表示モニターによる模型と実際の製作の記録映像を相互に読み解くことで製作行為への理解を深めることを試みます。

支援:令和5年度文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業 協力:東京藝術大学 ガラス造形研究室、 多摩美術大学 工芸学科 ガラスプログラム、 東京藝術大学 美術学部 建築科 金田充弘研究室 映像製作:田中くるみ

戸石あき

1991年生、シカゴと東京で育つ。一級建築士。2017年東京藝術大学大学院建築専攻金田充弘研究室修了。スキーマ建築計画を経て独立しlemnaとして活動を開始。"工房"というテーマに主軸に、デザインやコンサルティング、リサーチ活動を行う。

東京藝術大学 アートDX+NTT人間情報研究所

リアル世界と融合した動的な点群空間に向けた研究

東京藝術大学 アートDX+NTT人間情報研究所

レーザースキャナーで取得されるデータは、位置情報と色情報を持つ無数の点の集まりである点群データとして扱われます。 本研究では点群データをデジタル空間内で動かすことで動的な表現を試みるとともに、リアル世界との融合を図ることで、動的な点群空間の体験の可能性を模索します。

西尾康之

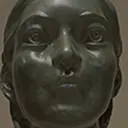

動体塑像の可能性

西尾康之

彫刻などの立体造形物をスキャンしてアバターに加工した物を作者が着用することで、様々な美術的フィードバックが得られるのではないかという試み。主にそのアバター達を紹介する生配信と実際に作者がアバターを着用している場面の録画映像によって構成される成果物展示です。

西尾康之

彫刻作家、彫刻科准教授

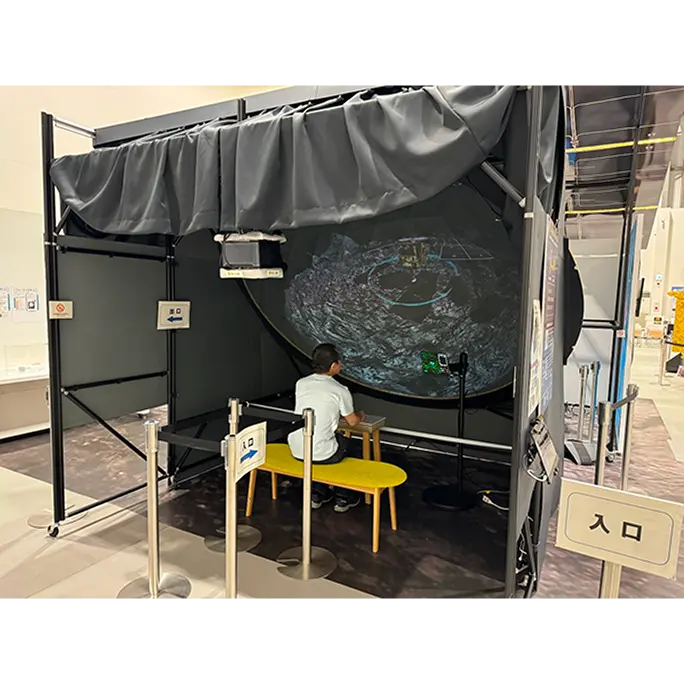

八谷和彦+天文仮想研究所 (VSP) + JAXA

はやぶさ2タッチダウンチャレンジ

八谷和彦+天文仮想研究所 (VSP) + JAXA

JAXA相模原キャンパス交流棟に設置してある「はやぶさ2タッチダウンチャレンジ」の開発用のミニバージョンを、今回特別に都内で公開します!

協力:天文仮想研究所(VSP)/ JAXA

八谷和彦+天文仮想研究所 (VSP) + JAXA

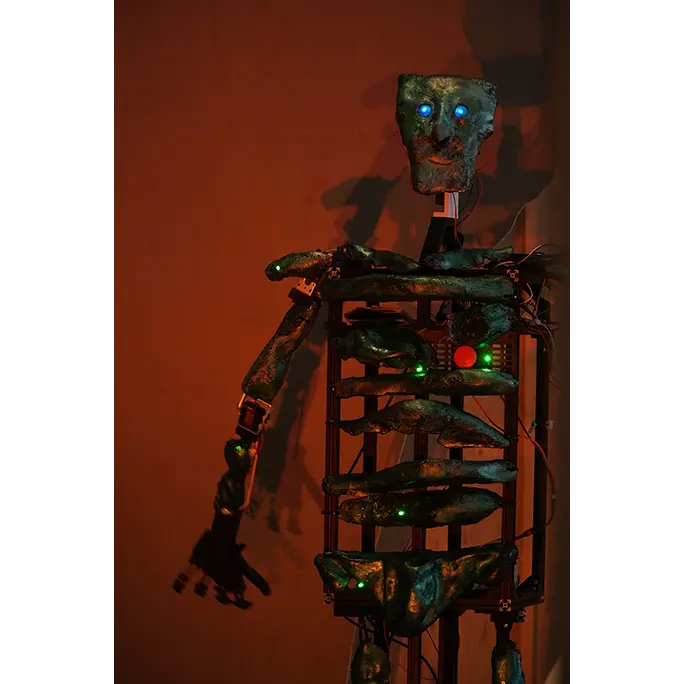

B-FAX (三浦星イレナ)

アンセム・ネオ

B-FAX (三浦星イレナ)

千葉県館山市を舞台に展開されるロボット演劇。「東京ビエンナーレ2025プレアクション」の一環としてJR上野駅正面玄関口にて実施された「博士のためのアンセム」をブラッシュアップし、球体スクリーンへの映像表現と合わせて上演される。 [公演スケジュール] 3/21(金)13:30開場 14:00開演 14:45 終了予定 3/22(土)13:30開場 14:00開演 14:45 終了予定 (途中入場不可)

B-FAX (三浦星イレナ)

東京藝術大学先端芸術表現科在学中の三浦星イレナを中心に、2024年、ロボット演劇の上演および展示の開催のために作られたチーム。ロボットをひとつの他者のモデルとして扱うことで、人間の言動や感情(=ヒューマニティ)を外側から観察しなおすオブジェクトとして機能させたいと考えている。また、歴史や過去を保存し、未来に送り届けうる媒体としても捉え、内省的な物語をロボットに託すような実践も試みる。

堀田光彦

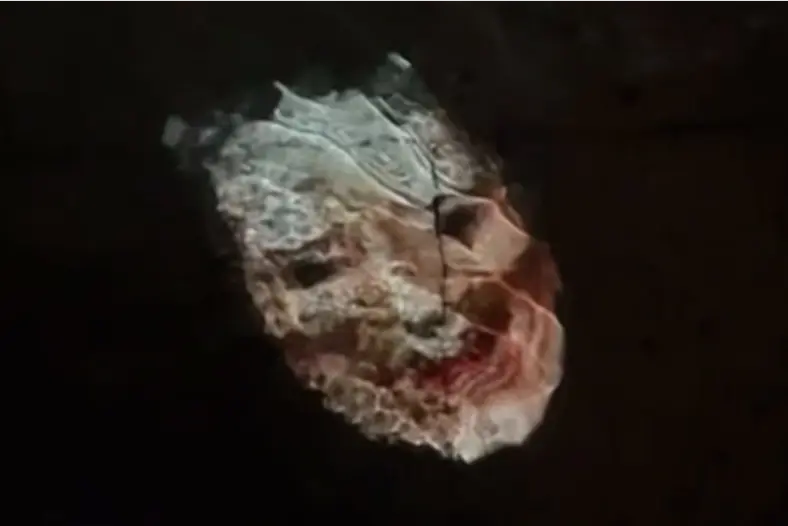

fluid casting -流体の鋳造- 風を鋳込む

堀田光彦

目には見えない風をコンピューター上でシミュレーションすることによって 視覚化し、鋳造することで風が流れているその瞬間を留め芸術作品として成立 させるとともに鋳造表現の幅を広げ拡張する。

制作協力:浜田卓之

堀田光彦

東京藝術大学美術学部工芸科鋳金研究室 教育研究助手

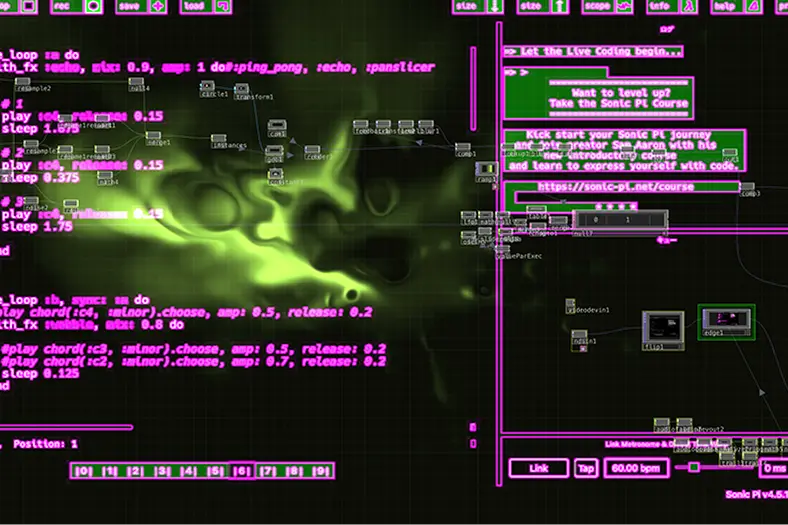

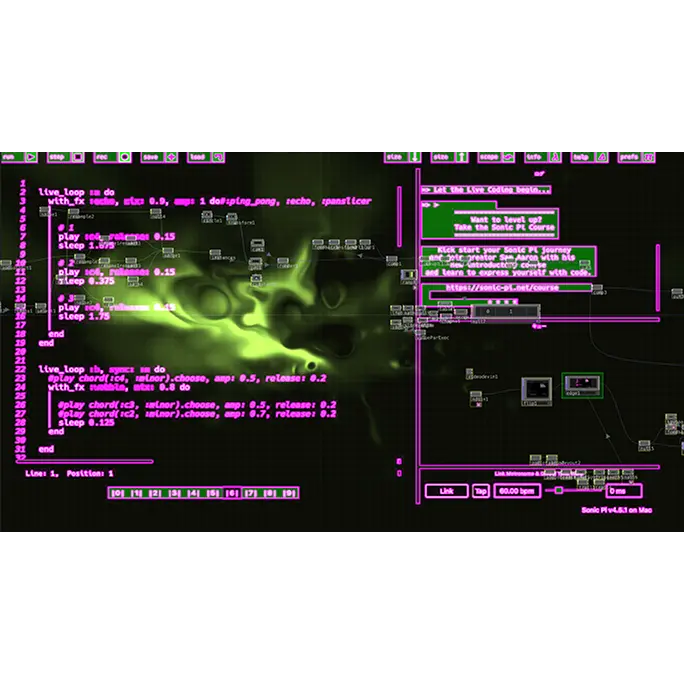

Yasmin Vega

Melodic Pigments: Exploring New Synesthesia

Yasmin Vega

本作品は、音と色の関係、そして共感覚: 色調(音を聞くと反射的に色を想起する現象)をテーマに制作された、電子音楽とライブコーディング、流動的なビジュアルを融合したパフォーマンス作品です。演奏される音楽は、私(作者)が音楽に対して抱く色のイメージを学習したAIに入力され、AIが算出した色がパフォーマンス中に映像やLEDにリアルタイムで反映されます。2025年1月にはドイツ・アーヘン工科大学で本作を発表し、学生や研究者とともにAIとアートの可能性について意見交換を行いました。AIに共感覚を持たせることで、新しい表現の可能性を探る本作品をぜひご体験ください。 [公演スケジュール] 3/20(木)13:45開場 14:00開演 14:45 終了予定 / 16:45開場 17:00開演 17:45 終了予定 3/23(日)12:00開場 12:15開演 13:00 終了予定 / 14:30開場 14:45開演 15:30 終了予定 [アフタートーク] ゲスト: 3/20 原正彦 (東京科学大学 名誉教授、環境・社会理工学院 特別研究員) 3/23 諏訪葵 (東京藝術大学大学院美術研究科 博士後期課程3年) 45分間の公演の後半、約25分間をアフタートークとして実施します。アーヘン工科大学での活動報告に加え、現地での発表時に研究者や学生からいただいた貴重な意見を踏まえ、AIとアート、科学とアートの関係性や未来の可能性について議論します。専門家やアーティストと共に、AIが創作にもたらす影響や新たな表現の方向性を探ります。

プロジェクト実施協力:原 正彦 (東京工業大学 名誉教授、環境・社会理工学院 特別研究員、アーヘン工科大学 シニアフェロー)

Yasmin Vega

共感覚、AI、色と音の関係についてをテーマにメディアアート、デジタルアート、映像等を制作する。東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科在籍

湯澤大樹

伝統の繋ぎ方 – 伝統技法ワークショップと文化財 DX 事例を通じて –

湯澤大樹

2040年には、自治体の消失や各地の寺院の減少により、地域の文化や伝統はますます途絶えていくことが予測されている。建築分野ではDX 化が進み、3Dスキャンによるデジタルアーカイブが行われ復元や保全に役立っている。デジタルアーカイブ資料は、修復や改修に必要な図面や資料製作に役立つだけでなく、取得した点群データから構造そのものや歪みを確認することを可能とする。 本プロジェクトは、3Dスキャンによる伝統建築DX・宮大工による伝統技法・地場産材を使用したワークショップの3点を軸に、伝統・新旧の技術を認知・体験し継承に繋げる内容となる。 林産地域で社寺も多く点在する西多摩エリアにおいて、宮大工による伝統技法のレクチャーとワークショップを実施した。親子連れの住民や都市部の学生等が参加し、神社仏閣の建立を行うための継手を学び、木組により作られた立体作品の組立、3Dスキャニング鑑賞を体験した。 本展では、本プロジェクトの活動記録と文化財DX の事例として国宝・明通寺の3Dスキャンデータを元にした作品の展示をおこなう。

協力:吉匠建築工藝 、T&I 3D、大久野保育園

湯澤大樹

宗教・図像学をもとに、社寺研究をおこなう。拠点を移した東京・西多摩郡日の出町において、藝大・不忍荘の解体材や地場産材を利用して文化拠点・交流事業をつくる日の出アートビレッジ・プロジェクトを開始。住民や学生と共同で、地域工芸の継承活動・自然農法・多摩産材のワークショップなどを実施中。 https://taikiyuzawa.com/

- 芸術未来研究場 アートDXプロジェクト / I LOVE YOUプロジェクト2024 採択者10組+特別研究枠3組(*)

- I LOVE YOUプロジェクトとは、東京藝術大学が、芸術が持つ無限の可能性を社会に向けて伝え、実践によって示すために開始した、全学的なプロジェクトです

関連イベント

関連イベント

ワークショップ

「芸術情報土木工学特別演習:トランジスタを作ってみよう」

芸術情報土木工学とはテクノロジーをアートに応用するのではなく、日常的に表現に使っている技術インフラを見直す学問です。本WSでは、オープンソース半導体制作コミュニティISHI会協力のもと、コンピューターの物理的基礎であるトランジスタの自作を試みます。

ファシリテーター: 松浦知也(芸術情報センター) 講師: 貞方敦雄(九州産業大学) 共同企画: ISHI会 日時: 3月22日(土) [1] 13:00-14:00 / [2] 15:00-16:00 会場: 藝大部屋(東京藝術大学 芸術未来研究場) 参加料: 無料

申し込みフォームトーク

「アニメーションとAI」

アニメーションの制作工程において、AIの活用は、作画や着彩などの効率化を上げる手段として大きく期待されています。本学大学院映像研究科修士1年の作品を事例にアニメーションのAI活用の事例と課題を考察します。

登壇者: 松田華凌(東京藝術大学大学院映像研究科修士1年) / 新井モノ(AiHUB株式会社) 日時: 3月23日(日) 13:00-14:30 会場: 国際交流棟 2F GEIDAI LIVING(音楽校舎) 参加費:無料

トーク

「ジェレミー・コーティアルさんの世界」

アナログなドローイングとデジタルな世界をつなぐ《PaperTronics》シリーズを作られているジェレミー・コーティアルさんをお招きして、彼の作品を紹介します。

登壇者: ジェレミー・コーティアル 聞き手: 八谷和彦(本学教員) / 徳山由香(キュレーター) 日時: 3月23日(日) 15:00-16:30 会場: 国際交流棟 2F GEIDAI LIVING(音楽校舎) 参加費:無料 ※徳山・コーティアル両氏の「ゲームの美学」プロジェクトは、公益財団法人小笠原敏晶記念財団から2024年度研究助成をいただいています。

アクセス

アクセス

東京藝術大学 上野キャンパス

〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8

[JR]上野駅(公園口)・鴬谷駅 下車徒歩10分 [地下鉄]銀座線・日比谷線上野駅 下車徒歩15分/千代田線・根津駅 下車 徒歩約10分 [京成電鉄]京成上野駅 下車徒歩15分 [都営バス]上26系統(亀戸⇄上野公園)谷中バス停 下車徒歩約3分

Google マップでみる